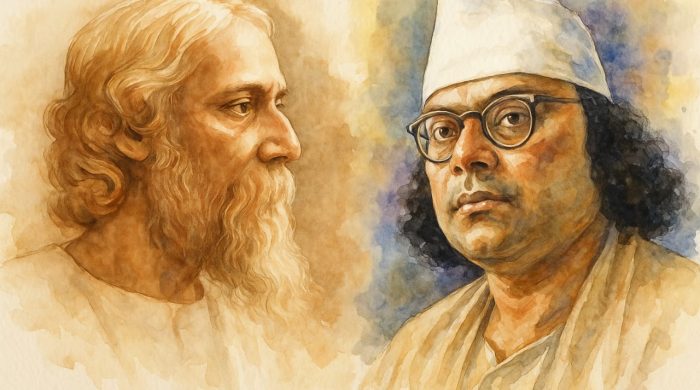

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল: মাধুর্যে ভরা সম্পর্ক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ ১৬৪তম জন্মদিন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। বাংলা সাহিত্যের সব শাখা প্রশাখায় তাঁর ছিলো অবাধ বিচরণ। তাঁর এই অবাধ বিচরণ বাংলা সাহিত্য করেছে ঋদ্ধ, বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। কবিতা, ঔপন্যাস, গল্প, শিশুতোষ, প্রাবন্ধ, নাটকসহ সাহিত্যের সকল শাখায় তার রয়েছে বিপুল অবদান। তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, বাঙালির আধুনিকতার রূপকার দার্শনিক। জন্মদিনে কবিগুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলা সাহিত্যের ধূমকেতু কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, কবিগুরুর জন্মের ৩৮ বছর পর। তিনিও বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ, তাঁরও অবাধ বিচরণ ছিল সাহিত্যের শাখা প্রশাখায়। দুজনই সাহিত্যের সকল শাখায় অবদানের রেখেছেন বিপুলভাবে, আমাদের করেছেন ঋণী।

বাংলা সাহিত্যের মহান এই দুই কবির মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা কেমন ছিল, সেই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। কবিগুরু ও নজরুলের মধ্যে সম্পর্কের মাঝে বয়সের ব্যবধান কি খুব বড় বাধা ছিল? নাকি বয়সকে উৎরিয়ে তাঁরা এক অপরকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার মাধুর্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন?

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্রোহী কবিতা রচনা করে নজরুল সরাসরি চলে যান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। উচ্চকণ্ঠে ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ গাইতে গাইতে নজরুল ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করে ডাকলেন, গুরুদেব আমি এসেছি। উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে থাকেন ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেন, গুরুদেব আমি আপনাকে খুন করবো। রবীন্দ্রনাথ ‘বিদ্রোহী’ কবিতা শুনে কবিতার প্রশংসা করেন এবং নজরুলকে জড়িয়ে ধরে বলেন ‘সত্যিই তুই আমাকে খুন করেছিস’।

নজরুলের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে কবিগুরু যে শংকিত ছিলেন এবং নজরুলকে সতর্ক করেছেন, সেকথা বিদ্রোহী কবি তাঁর বিদায় অভিভাষণে লিখেছেন। নজরুল লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীটসের মত খুব বড় একটা ট্রজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ্।

কবিগুরু ১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে লেখেন ‘১৪০০ সাল’ কবিতা। কবিতায় তিনি লেখেন-

‘আজি হতে শতবর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি

কৌতুহলভরে, আজি হতে শতবর্ষ পরে!’

জবাবে কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁর ‘১৪০০ সাল’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শ করে লেখেন-

‘আজি হ’তে শতবর্ষ আগে

কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের

শত অনুরাগে,

আজি হ’তে শতবর্ষ আগে!’

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের মনোভাবের অকৃত্রিম পরিচয় ফুটে উঠে এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে ‘নোবেল পুরস্কার’ পান। তখন কাজী নজরুল ইসলামের বয়স মাত্র ১৪ বছর। বাংলা সাহিত্যের দুই মহান কবির মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক ছিল তা বিভিন্ন লেখা ও ঘটনায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনুজ নজরুলের প্রতি আশীর্বাণী প্রদান করে প্রীত ছিলেন, তেমনি নজরুলও অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে হয়েছেন ধন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যটি কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন। ঠাকুর পরিবারের বাইরে কাউকে বই উৎসর্গ করার ঘটনা রবীন্দ্রনাথের এটাই ছিলো প্রথম। রবীন্দ্রনাথ যখন ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন তখন নজরুল কারাগারে। রবীন্দ্রনাথ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডেকে বলেন, ‘জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।’

পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বইটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, ‘নজরুলকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।’

নজরুল বইটি পেয়েই বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল লিখেছেন, ‘এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্বজ্বালা, যন্ত্রণা ক্লেশ ভুলে যাই।’ নজরুল ইসলাম তাঁর ‘সঞ্চিতা’ কাব্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন।

‘বসন্ত’ বইটি নজরুলকে উৎসর্গ করায় রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক খুশি হতে পারেননি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘নজরুলকে আমি ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে ‘কবি’ বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।’ রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন ‘নজরুলের কাব্যে অসির ঝনঝনানি আছে। আমি যদি তরুণ হতাম তা হলে আমার কলমেও ওই একই ঝংকার বাজতো।’

১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল হুগলি জেলে নজরুল অনশন করেন। এই অনশন ভঙ্গ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় নজরুল ইসলামের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। তাতে লেখেন, Give up hunger strike, our literature claims you. জেল কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামটি ফেরত পাঠায়। কারণ, নজরুল তখন ছিলেন হুগলি জেলে।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক বরাবর ছিল মধুর। রবীন্দ্রনাথ কতটুকু স্নেহ করতেন নজরুলকে ‘গোরা’ উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা নির্মাণকালেও দেখা যায়। নজরুল ছিলেন এই সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নজরুলের বিষয়ে আপত্তি জানায়। রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নজরুলকে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সরাসরি দেখা হয় ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতনে। সম্ভবত এটাই সরাসরি প্রথম দেখা। তখন নজরুলের বয়স ২২বছর। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। সেদিন বোলপুর স্টেশনে কাজী নজরুল ইসলাম এবং ড. শহীদুল্লাহকে অভ্যর্থনা জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব কবি সুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

নজরুল সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চান। কবিগুরু বললেন, ‘সে কি? আমি যে তোমার গান ও আবৃত্তি শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও।’ নজরুল আবৃত্তি করেন, ‘অগ্নি-বীণা’র ‘আগমনী’ কবিতাটি। এছাড়াও তিনি কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান। নজরুলের অনুরোধে সেদিন রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে শোনান, ‘মাধবী হঠাৎ কোথা হতে, এল ফাগুন দিনের স্রোতে, এসে হেসেই বলে যাই যাই।’…

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পাওয়ায় কলকাতার অনেক সাহিত্যিক নজরুলের প্রতি ছিলেন ঈর্ষান্বিত। ১৯২২ সালের ২৫শে জুন কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ স্মরণসভায় নজরুলকে ডেকে পাশে বসান। অনুষ্ঠানে নজরুল আবৃত্তি করেন ‘সত্যকবি’ কবিতাটি। নজরুলকে এতটা স্নেহ করায় সেদিনও কবি-সাহিত্যিকরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দুই কবির শ্রদ্ধা ও স্নেহের মৌলিক সম্পর্ক কখনও বিচলিত হয়নি। নজরুলের ‘ধূমকেতু’ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার আশীর্বাণী লিখে দেন। রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে প্রথম ৬টি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৭ম সংখ্যা থেকে ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর তা ছাপা হয়। লেখাটি ছিলো-

‘আয় চলে আয়, রে, ধূমকেতু,

আধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

অলক্ষণের তিলক রেখা

রাতের ভালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দেরে চমক মেরে’

আছে যারা অর্ধচেতন!’

ধূমকেতুর দ্বাদশ সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত নজরুলের ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ নামক একটি প্রতীকধর্মী কবিতা প্রকাশের পর নজরুলকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা করা হয়। ১৯২৩-এর ১৬ জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো মামলার রায় দেন। এতে নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সৈনিক নজরুল শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা দেবেন। কিন্তু অস্থির প্রকৃতির বিদ্রোহী নজরুল কোথায়ও এভাবে নিয়মের বেড়াজালে আটকে থাকতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দার্জিলিংয়ে দেখা হয়। এ সময় নজরুল প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো ইতালি গেছেন সেখানে কবি দ্যনুনজিও’র সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না? রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন দেখা হবে কি করে, তিনি যে তোমার চেয়েও পাগল।

নজরুল ১৯৩৫ সালের জুন মাসে ‘নাগরিক’ পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়ে চিঠি পাঠান। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৫ বছর। বেশ অসুস্থ। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন, ‘…তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছে আর কিছু না হোক করুণা দাবি করতে পারে। শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি পাশের জিলায় (বীরভুমের বোলপুরে)। কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের এদিকে আসতে পারো খুশি হব।’

উক্ত চিঠির জবাবে নজরুল ‘নাগরিক’ পত্রিকায় লেখেন, কবিতা –

‘হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী আমারে করিও ক্ষমা।

পর্বত-সম শত দোষত্রুটিও চরণে হল জমা।..

তুমি শ্রষ্টার শ্রেষ্ঠ বিস্ময়-

তব গুণে-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।…

প্রার্থণা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,

আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে।’

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও নাটকে কোথাও কোথাও বৈপ্লবিক চেতনার একটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর রথের রশি, ওরা কাজ করে, বাঁধ ভেঙে দাও’ ‘তাসের দেশ’ বা ‘রক্ত করবী’তে বিপ্লবীর বাণী তো আছেই। নজরুল এ থেকে কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এমন তো ভাবাই যায়। মানুষ, মানবতা নিয়ে দুজনের ভাবনায় কোনো প্রভেদ নেই। নেই ধর্মপরিচয়ের বাইরে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখার।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’। বলেন, মানবিক ধর্মের কথা যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উর্ধ্বে। একইভাবে নজরুল বলেন, ‘আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি। মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি কিন্তু মানুষকে আমি দেখেছি। এই ধূলিমাখা, অসহায়, দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে।’

নজরুল লেখেন, ‘গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।’ সেই চিরায়ত উপলব্ধি—‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ সাম্য, মৈত্রী, মানবপ্রেম তথা মানবিকতার প্রকাশে যেমন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবে অগ্রনায়ক, রাজনৈতিক বিষয়-সংলগ্ন হয়েও তেমনি নজরুল। রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বিরোধী, শান্তিবাদী, বিশ্বনাগরিক এবং মানবপ্রেমী। তার বহু রচনায় এমন প্রমাণ মেলে। নজরুলের মানবিক চেতনা সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে এক হয়েছে তৃণমূল স্তরের সাধারণ মানুষের কল্যাণে।

কাজী নজরুল ইসলাম গুরু বলে মান্য করতেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। নজরুল নিজের কাব্যচর্চা থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করায় রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে বলেছিলেন, ‘তুমি নাকি এখন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাছো?’ নজরুল উত্তরে লিখেছিলেন, ‘গুরু কন আমি নাকি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাছি…।’ রবীন্দ্রনাথের বয়স আশি বছর পূর্তি হয় ১৯৪১ সালে। তখন কাজী নজরুল ইসলাম কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে লেখেন, ‘অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি’।

কবি নজরুল ইসলাম সৈনিক হিসাবে চাকুরি করে ২১ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে। কলকাতার ৩২ কলেজ স্ট্রিটে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র অফিসে ওঠেন নজরুল। তখন তাঁর বাক্স-পেটরার মধ্যে ছিল কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি। বহু রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁর মুখস্থ ছিল।

১৯২০ থেকে ১৯৪১ সাল, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পূর্বকাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল যে গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলেন তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত নজরুলের বিভিন্ন কবিতা ও গানে পাওয়া যায়। এই দিন (২২ শ্রাবণ’ ১৩৪৮) কাজী নজরুল ইসলাম আকাশবাণী বেতার কেন্দ্র থেকে ধারাবর্ণনা প্রচার করেন। তিনি আবৃত্তি করেন ‘রবিহারা’ কবিতা এবং রচনা করেন ‘ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে’। এ ছাড়া ‘সালাম অস্তরবি’ এবং ‘মৃত্যুহীন রবীন্দ্র’ নামে দুটি কবিতা রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পরেই নজরুল চিরতরে অসুস্থ এবং ক্রমান্বয়ে সম্বিতহারা ও নির্বাক হয়ে যান। বাংলার দুই মহান কবির কণ্ঠ প্রায় একই সময়ে নীরব হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল বাংলা সাহিত্য, বাঙালি জাতি ও বাংলার অহংকার। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব বাঙালি জাতিকে করেছেন ঋণী।

লেখক: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) সাবেক মহাপরিচালক।